2025年4月、特定技能制度を使って日本に来たインドネシア人の方が、働き始める前に結核を発症し、入院する出来事がありました。この方は、来日の数ヶ月前に母国で健康診断を受けて「問題なし」とされていました。幸いにも、公的医療保険のおかげで高額な治療費はかからず済みましたが、もし自己負担が多額だったとしたら、誰がそのお金を払うべきなのか?この問題は、雇用主、送り出し機関、登録支援機関の間で大きな論争の火種になりかねない、重要なテーマです。

この記事では、この事例から見えてきた外国人材の健康管理におけるリスクと、支援機関がどう備え、どう動くべきかについて、わかりやすく解説します。

健康診断の「落とし穴」とは?

この事例でまず考えるべきは、来日前の健康診断がすべてを解決してくれるわけではない、という点です。

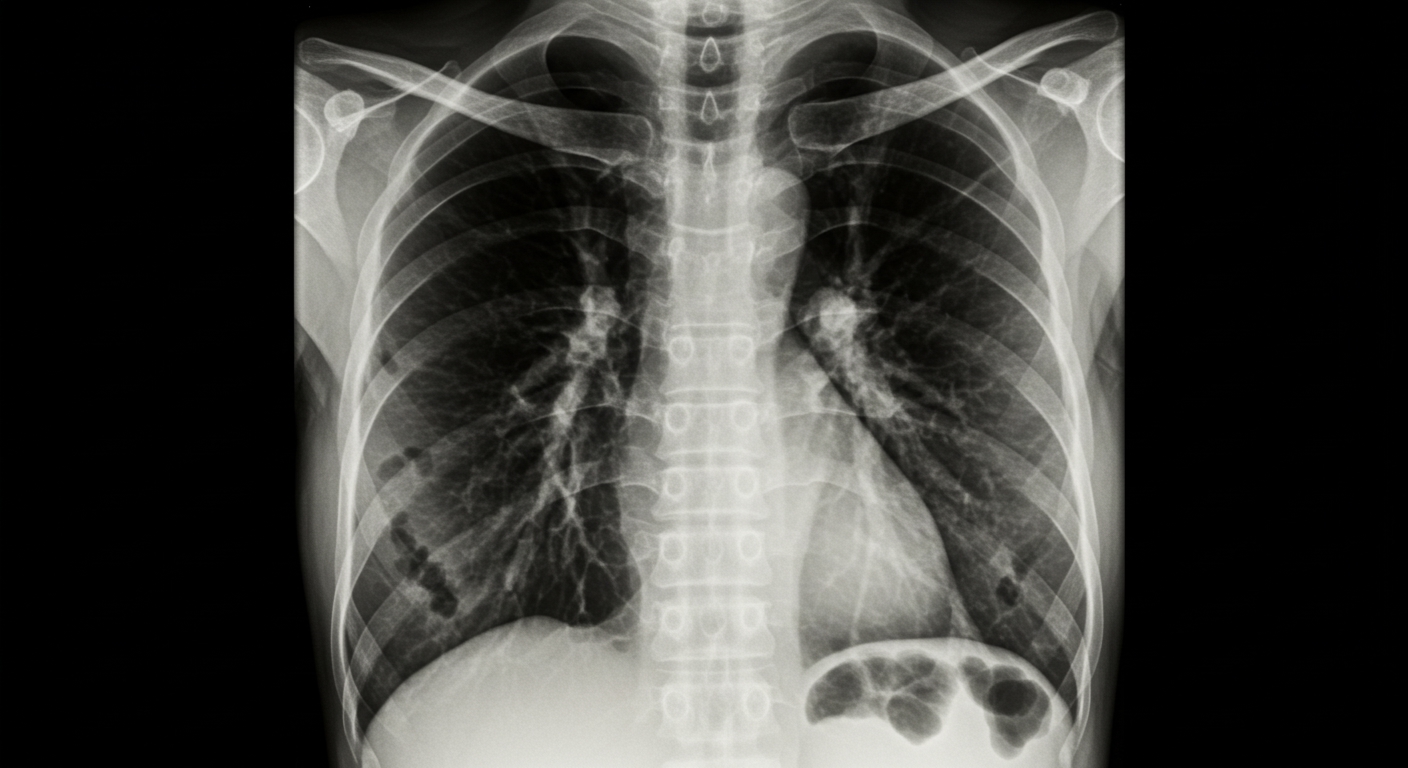

(1)結核の潜伏期間 結核菌に感染しても、すぐに症状が出るわけではありません。数ヶ月から数年もの間、体の中に潜んでいて、免疫力が落ちたときに初めて発症することがあります。健康診断を受けた時点では何の問題もなくても、来日までの間にストレスなどで免疫力が低下し、発症するケースは珍しくありません。特に結核患者が多い国からの人材を受け入れる場合は、このリスクを頭に入れておく必要があります。

(2)母国と日本の医療水準の違い 残念ながら、すべての国で日本の医療水準と同じ検査ができるわけではありません。健康診断の項目が少なかったり、検査機器の性能が不十分だったりすることもあります。そのため、母国で発行された「問題なし」という健康診断書も、鵜呑みにはできないのです。

(3)感染の機会 健康診断の後、来日までの数ヶ月間に結核患者と接触して感染してしまう可能性もあります。特にインドネシアのように結核が広まっている国では、このようなリスクは常に存在します。

こうした「落とし穴」を事前に知っておくことが、トラブルを未然に防ぐ第一歩となります。

高額な医療費は誰が払う?

今回の事例では自己負担が発生しませんでしたが、もし多額の入院費がかかったとしたら、誰がその費用を負担すべきでしょうか。

- 雇用主の立場: 「健康診断で問題ない人材を雇ったのに、入国後すぐに病気になるのはおかしい。健康診断を実施した送り出し機関に責任があるのでは?」と考えるでしょう。

- 送り出し機関の立場: 「定められた手続きに則って健康診断を行い、結果を渡した。診断書はあくまで『検査した時点』の健康状態を示すもので、将来の発病まで責任は負えない。」と主張する可能性が高いです。

- 登録支援機関の立場: 「役割は、来日後の支援。医療費の負担責任を直接負うものではない。本来は、雇用主と送り出し機関が事前に取り決めておくべき問題だ。」と考えるでしょう。

このように、現行の制度では、入国前健康診断の結果と異なる健康問題が起きた際の責任分界点が明確ではありません。だからこそ、関係者全員が事前に**「もしも」の事態に備えておく**必要があるのです。

登録支援機関としてできること

では、登録支援機関は、この問題に対し、どういった対応をとるべきでしょうか。

(1)雇用主へのリスク説明と対策の提案

- 健康診断書は万能ではないと伝える:雇用主に対し、健康診断書はあくまで参考情報であり、入国後の健康を完全に保証するものではないことを丁寧に説明します。

- 追加健康診断を提案する:可能であれば、入国後、働き始める前に日本の病院で改めて健康診断(特に胸部レントゲン検査)を受けてもらうことを提案しましょう。多少の費用はかかりますが、大きなリスクを回避できます。

- 医療保険加入の徹底:雇用主が確実に公的医療保険に加入できるようサポートすることは、万が一の事態に備える最も重要な対策です。

(2)外国人材への健康教育

- 日本の医療制度を説明する:来日直後のオリエンテーションで、健康保険証の使い方、病院の探し方、体調不良時の相談窓口などを、母国語でわかりやすく教えましょう。

- 結核の知識を伝える:特に結核の多い国から来た方には、結核の初期症状(2週間以上続く咳、微熱、だるさなど)や、感染予防の重要性について、しっかり伝えておくことが大切です。

(3)関係機関との連携

- トラブル時の対応ルールを決める:雇用主、送り出し機関、支援機関が、健康問題が起きた場合の対応手順や、医療費負担について事前に話し合い、合意しておくことが望ましいでしょう。

外国人材の健康管理は、雇用主だけでなく、支援機関にとっても重要な役割です。健康診断書を過信せず、入国後の健康観察や医療保険への加入を徹底し、関係者全員でリスクを共有・管理していくことが、外国人雇用を成功させる鍵となります。