日本で働く外国人労働者、特にインドネシア、バングラデシュ、ミャンマー、ネパールなどから来た人々が、来日後に直面する最も意外で、かつ大きな生活の壁。それは、日本の複雑なゴミ出しシステムです。

母国では当たり前だったゴミの捨て方が通用しない日本で、彼らがどのように苦労し、日本の生活に順応していくのか、その実態を紐解きます。

母国でのシンプルなゴミ出し

彼らの多くは、母国の農村部や地方出身です。そこでのゴミ出しは、日本のシステムとは大きく異なり、非常にシンプルです。シンプルと言えば聞こえはいいですが、、、実態はルールが合って無いような状況、日本のスタンダードに適合するハードルの高さは我々の想像以上なのです。

インドネシア 🇮🇩

- 燃やす: 多くの家庭では、燃やせるゴミは庭先で燃やすのが一般的です。プラスチックや紙なども一緒に燃やします。

- 埋める: 燃えないゴミや生ごみは、庭の隅に穴を掘って埋めます。特に、自然に還る生ごみは、土に埋めることで肥料にする習慣があります。

バングラデシュ 🇧🇩

- 集積所に一括: 多くの村や街では、ゴミを分別せず、特定の集積所にまとめて捨てるだけ。そこから業者や清掃員が回収します。

- 道端に置く: 小規模な地域では、ゴミを道端に置いておくと、回収業者が持って行ってくれる仕組みです。

ミャンマー 🇲🇲

- ポイ捨て: 地方ではゴミ箱が少ないため、路上や川に捨てる人が多く見られます。分別という概念はほとんどありません。

- 回収サービス: 大都市では回収サービスがありますが、分別はあまり厳密ではありません。

ネパール 🇳🇵

- 自然に返す: 生ごみは庭で飼っている家畜の餌にしたり、堆肥にしたりしています。プラスチックなどのゴミは、川に捨てられることが一般的です。

- 分別なし: ゴミを分別して捨てるという習慣は、ほぼありません。

日本で直面する『ゴミ出しの7つの壁』

日本に来た彼らは、母国とのあまりに大きな違いに戸惑います。彼らにとって日本のゴミ出しは、まるで複雑なパズルのようです。

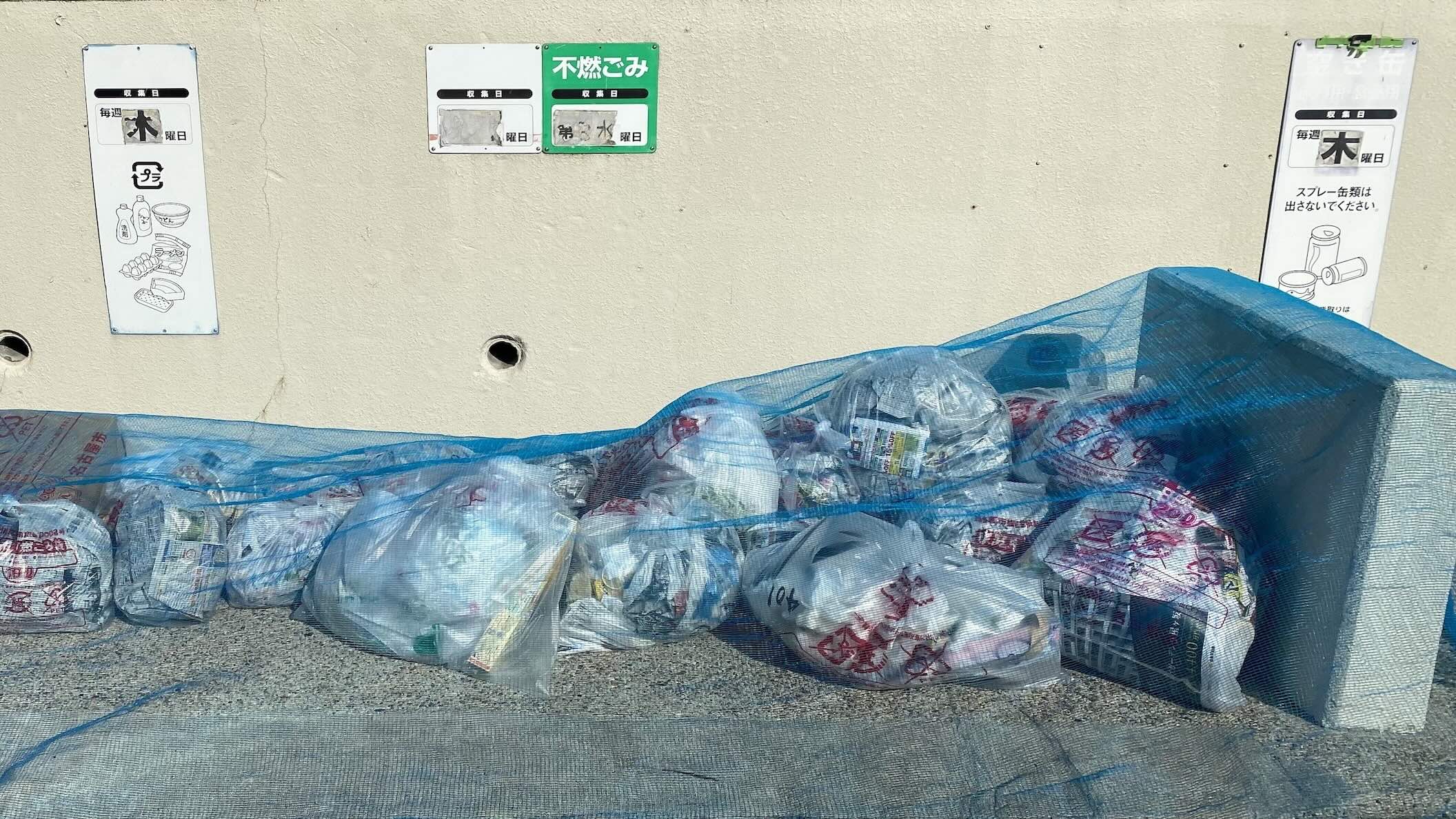

- 分別の複雑さ: 「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「プラスチック」「ペットボトル」「資源ごみ」…さらに、自治体によって分別ルールが異なるため、すべてを覚えるのは至難の業です。

- 有料ゴミ袋: ごみを捨てるためにお金(ゴミ袋代)を払うという概念がありません。母国ではゴミ袋はスーパーや商店から無料で配られるものを使います。

- ゴミ出しの時間: 回収日の朝に出さなければならないという時間厳守のルールに慣れるのが難しいです。母国では、いつでも好きな時にゴミを出せました。

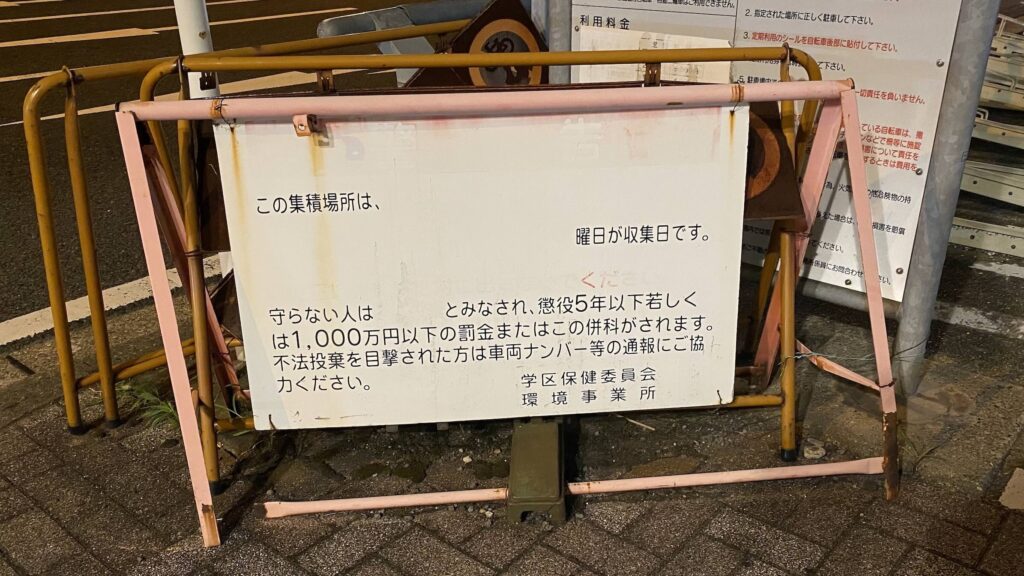

- 厳しいルール: 指定された場所、指定されたゴミ袋、決められた日時という3つのルールをすべて守る必要があります。

- 漢字やひらがなの壁: ゴミの分別表は日本語で書かれていることが多く、日本語が十分に読めない彼らにとっては、何がどこに属するのか理解できません。

- 近所からの視線: ゴミ出しルールを守らないと近所の人から注意を受けることがあります。この「見えない監視の目」も、彼らにとっては大きなプレッシャーとなります。

- 資源ごみの概念: 空き缶やペットボトル、ビンなどを捨てるのではなく、資源としてリサイクルするという概念そのものが新しく、理解に時間がかかります。

共生社会へのヒント

外国人労働者が直面するゴミ出しの問題は、単なる生活習慣の違いではありません。それは、私たちが当たり前だと思っていることが、彼らにとってどれほど大きな負担になっているかを示しています。

この問題を解決するためには、以下の取り組みが重要です。

- 多言語マニュアルの配布: ゴミ出しのルールを、彼らの母国語で分かりやすく記載したマニュアルやポスターを作成・配布する。

- 実践的なオリエンテーション: 来日時に、実際にゴミ出しの方法を教えるなど、実践的なオリエンテーションを行う。

- 地域の協力: 近隣住民が、優しくルールを教え、孤立させないようにサポートすることが、何よりも大切です。

日本の複雑なゴミ出しルールは、外国人労働者にとって、まさに「見えない壁」です。この壁を乗り越える手助けをすることで、私たちは彼らを単なる労働力としてではなく、共に生きる地域社会の一員として迎え入れることができるはずです。