外国人材の雇用を考える際、多くの経営者が「言葉の壁」や「文化の違い」を最大の課題だと感じています。しかし、日本のプロスポーツ界には、その壁を乗り越え、チームを成功に導いた外国人監督がいます。彼らのマネジメント手法から、私たちが外国人材の能力を最大限に引き出すために学ぶべき、具体的なヒントが見えてきます。

事例1:ハンス・オフト監督(サッカー)に学ぶ「論理と尊重のマネジメント」

1992年に日本代表監督に就任したハンス・オフト氏は、当時の日本サッカーに根強かった「精神論」を打破しました。彼は、選手が納得できるように、すべての戦術や練習の意図を論理的に説明しました。

この事例から学べるのは、「一方的な指示ではなく、背景を共有する重要性」です。

- 外国人材への指示: 「この仕事はこういう理由で重要です」「あなたの役割はチーム全体のこの部分に貢献します」といったように、なぜその業務が必要なのかを明確に伝えましょう。

- 「阿吽の呼吸」への過度な期待を捨てる: 文化的背景が異なる外国人材に、日本特有の「言わなくてもわかるだろう」というコミュニケーションは通用しません。丁寧に、そして論理的に説明する姿勢が、相互の信頼を築きます。

オフト監督は、日本生まれのブラジル人選手であるラモス瑠偉をチームの中心に据え、個性を尊重しました。これは、外国人材の強みを活かし、日本人社員とのシナジーを生み出すための重要なヒントとなります。

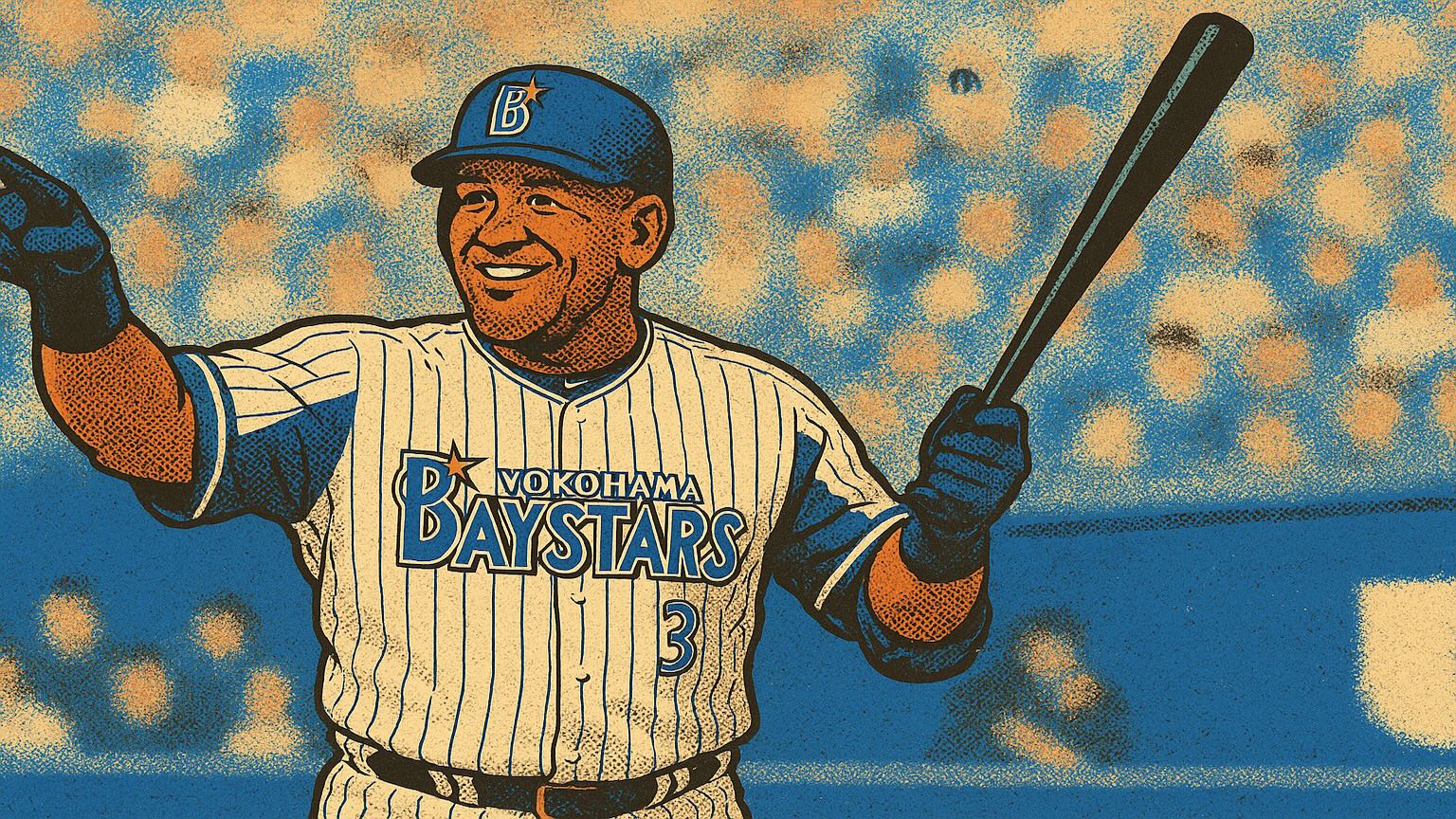

事例2:アレックス・ラミレス氏(野球)に学ぶ「感情と信頼のマネジメント」

元プロ野球選手で、DeNAベイスターズの監督として成功を収めたアレックス・ラミレス氏は、その明るいキャラクターで多くの日本人選手やファンに愛されました。彼は日本語を積極的に学び、日本の文化に溶け込む努力を惜しみませんでした。

この事例から学べるのは、「文化への敬意が信頼関係を生む」ということです。

- 異文化理解を深める: 雇用側が外国人材の文化を学ぶ努力を見せることは、彼らのモチベーション向上に繋がります。たとえば、宗教的な習慣や食事のルールを理解し、配慮するだけで、職場はより快適な場所になります。

- ポジティブなフィードバック: ラミレス氏の指導は、伝統的な日本の指導法にありがちな厳しさだけでなく、ポジティブな言葉で選手を励ますスタイルが特徴でした。外国人材には、明確で具体的な褒め言葉やフィードバックを積極的に与えることで、彼らの成長を促すことができます。

成功の鍵は「共生」というリーダーシップ

オフト監督とラミレス氏の成功事例は、単なるスポーツ界の話ではありません。彼らが示したのは、多様なバックグラウンドを持つ人材を率いるための、普遍的なリーダーシップの形です。

外国人材を雇用する私たちに求められるのは、「日本文化に同化させる」ことではなく、「互いの文化を尊重し、強みを生かす共生」というマインドセットです。論理的な説明と、感情に訴えかけるコミュニケーション、そして何よりも相手の文化への敬意を持つこと。この三つを実践することで、私たちは外国人材を単なる労働力ではなく、組織の変革と成長を牽引する貴重なパートナーにすることができるのです。